事業者間遠隔点呼とは?

事業者間遠隔点呼とは、運行管理者と運転者、それぞれが所属する事業者の資本関係が100%未満、またはまったく資本関係がない事業者間で行われる遠隔点呼です。

点呼はある事業者の営業所に運行管理者を置き、点呼業務に従事させる形態が基本です。

しかし、慢性的な人手不足により、一部の中小企業では運行管理者を置くこと自体が難しくなっています。

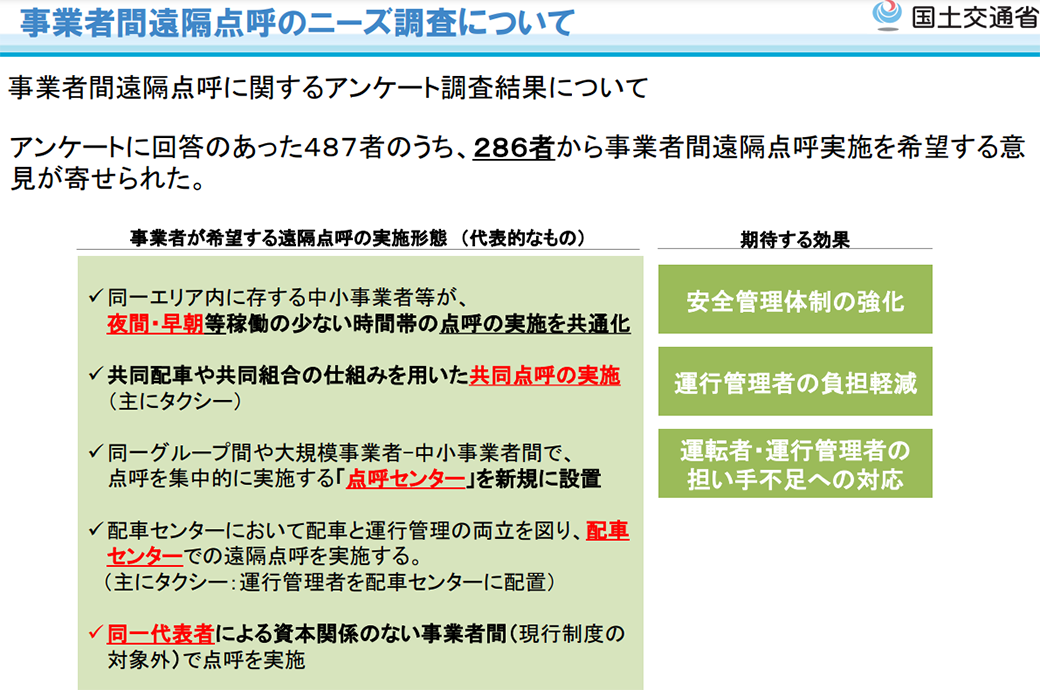

運送事業者へのアンケートでも、半数以上の事業者が事業者間遠隔点呼の実施を希望する結果が出ています。

出典:事業者間遠隔点呼について|国土交通省(参照2025-01-31)

事業者間遠隔点呼が実現すれば、自社間または自社と完全子会社間という現在の遠隔点呼における制約が無くなり、業務負担が減る事業者の増加が見込まれます。

また、点呼業務を専門に請け負う会社の設立が可能になり、新たな雇用を生み出すきっかけにもなります。

こう聞くと早く始まってほしいと願う事業者の方もいらっしゃるでしょう。

実は事業者間遠隔点呼は令和5年11月から先行実施という形ですでに始まっています。詳細は後述します。

遠隔点呼との違いは?

ところで、遠隔という言葉が入っているのでIT機器の使用が必須というのは想像できますが、事業者間遠隔点呼はすでに導入されている遠隔点呼とは何が違うのでしょうか。

結論を申し上げますと、両者の違いは運行管理者と運転者の関係にあります。

令和6年3月に発出された「対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示(令和6年国土交通省告示第278号)」により、遠隔点呼を行うには運行管理者と運転者に以下のいずれかの関係性が求められます。

- 運行管理者と運転者は同一事業者内に所属していること

- 運行管理者と運転者の所属事業所が異なる場合、2つの事業者の資本関係が100%であること

また、点呼実施場所については、営業所と車庫以外に業務を行う事業用自動車内や待合所、宿泊施設等での実施も認められ、より遠隔点呼が行いやすくなりました。

遠隔点呼については、こちらの記事でもご紹介していますのであわせてご覧ください。

一方で事業者間遠隔点呼にはこの縛りがありません。

事業者間遠隔点呼ではやや極端な例ですが以下のようなことも可能になります。

- バス会社の運行管理者がタクシー会社の運転者の点呼を行う

- 自動車運送事業未経験の会社が点呼業務を行う